夏の終わり・・・・・・俺たちは古都に向かった。

***

「未知さん、これ見て」

夏の盛りのある日、俺はバイト帰りに旅行代理店からせしめてきた大量のパンフレットを、未知さんの目の前に差し出した。

汗ばむ腕に、パンフレットの艶やかな表紙が張り付いて気持ち悪かったが、ともかく俺の予算でもいけそうなものを片っ端からピックアップしてきたんだ。

暑い日中に帰ってきた俺に冷たい飲み物を用意しようとキッチンに立つ未知さんの瞳が驚きに大きく広げられる。

俺がどこに行きたい?と訊く暇もなく、うっすらと何か言いたげに唇を開いた未知さんはゆっくりと横に首を振った。

「なんだよ、まだ何も言ってないうちから。未知さん俺と旅行に行くのいやなの?」

正直言って、未知さんが素直にうんと言ってくれるとは思っていなかった。

だって、未知さんは、知らない場所や知らない人に会うのを、あまり好まないからだ。

今だって、行く店も、会う人もほんとに限られた場所や人だけで・・・

俺と知り合ったコンビニに未知さんが通っていたのも、他の店に行くことなく大抵の物が何でも一カ所でそろってしまう場所だったからなんだよな。

分かってはいても、即座に拒否された俺は、やっぱりちょっと、ショックを受けたりする。

そんな俺の前を通り過ぎて、テーブルの上に沢山の氷に注がれたアイスティーの入ったグラスを置くと、いつも、俺との会話のために使う、少し大きめのメモ帳を手にとって未知さんはイスを引いた。

視線で、俺にも座れと前の席を示す。

「あ、うん・・・・・でもさ、俺、本当に行きたいんだよ。そのためにコツコツ貯めてきた貯金もあるし。

だから、行こう?な、未知さんの行きたいとこでいいからさ。

あ、でもごめん、予算10万円くらいしか無いんだ、そのあたりで考えてよ」

懇願しながら、でも最後は少し冗談めかして、堅苦しい話にならないように、未知さんがその気になって行くように持っていく。

だって、俺と未知さんの初めての旅行なんだから・・・・

無理矢理引っ張って行くなんていやだった。

絶対に、未知さんにも楽しんで貰って良い想い出をつくりたかったんだ。

『啓士は、僕と旅行になんか行く前に、実家に帰らなきゃ駄目だよ』

「だから、それは良いって何度もいっただろ?」

この話は、夏休みに入る前から何度も俺たちの間で繰り返された話だった。

会話が聞こえてるわけではないのに、どこか友達からの電話とは俺の対応が違うのか、実家からの電話がある度に、ちゃんと長期の休みには帰省するべきだと言って未知さんは譲らない。

そのくせ、そんなことを言う未知さんはすごく寂しそうな眼差しで俺を見つめるんだ。

『旅行だなんてそんなこと出来ない。啓士のこと、お母さんたちが待っておられるのに、僕だけが啓士を独り占めして、その上旅行になんて絶対にいけない』

「実家にはちゃんと正月に帰るよ。去年の夏だって、俺バイトバイトで帰ってないしさ。

それに、俺、未知さんと一緒にいたいんだ。一人で置いて俺だけ里帰りするなんてイヤなんだ、わかってるだろ?」

本音は田舎に連れて帰りたい。

連れて帰って、俺の大事な人なんだと紹介したい。

突然カミング・アウトなんて無理だって分かっているけど、誰よりも大事な人なんだと、父さんにも母さんにも分かって欲しい。

だから、何度も一緒に帰ってくれる気はないかと尋ねたけど、未知さんは決して首を縦に振ってはくれなかったんだ。

だから、未知さんがYesと言わない限り、俺はああは言ったけど、たぶん、来年の正月も郷里に帰ることは無いだろう。

時々、ふっと、俺の中で不安が鎌首をもたげることがある。

俺は一生未知さんと一緒に歩いていきたいと思っているけど、未知さんはそうじゃないのかもしれないって・・・・・・・

未知さんは決して俺を束縛しようとしない。

もっともっと、友人たちと過ごす時間をもてと俺を表に出そうとする。

そのくせ、俺が一緒に行こうと誘っても絶対に俺の友人に会おうとはしてくれない。

「俺を独り占めするのはいや?」

困ったように顔を曇らせて、返事を書けないままペンを握りしめ未知さんは俺を見つめ返す。

「俺はいつだって未知さんを独り占めしたいよ・・・・」

沸き上がってくる不安を誤魔化したくて、テーブル越しにいる愛しい人に、俺は小鳥のような軽いキスを落とした。

結局、大学の休みが終わるギリギリに、俺たちは新幹線にのりこみ、千年の都へ向かった。

俺は中学の修学旅行で京都奈良を廻ったし、未知さんも鹿川さんに連れられて京都には来たことがあるといったので、町中にある、東寺や京都御苑と言った観光地ではなくて、今回は古い歌にもでてくる、大原や嵯峨野のに行くことにしたんだ。

なんでも、未知さんが昔読んで感動した小説の舞台が嵯峨野だったらしくて、やっと旅行を承諾してくれたあと、行ってみたい言ってくれた場所だった。

嵯峨野と言っても地図を見る限りはかなり広い場所を示しているから、俺たちは観光ガイドを片手にまずは大覚寺に行き、そこからゆっくりといくつか点在しているお寺や名跡を廻って見ることにした。

キラキラと照りつける太陽はまだ夏の名残りを感じさせはするが、田園風景が拡がる嵯峨野の原に吹く風は、サラリとした秋の匂いがして、とても爽やかだ。

「綺麗だよな〜、ここのコスモス、誰かが管理してるわけじゃなくて、全部自生してるんだって」

秋桜とも書く、コスモスが、薄い色から濃い色彩の紅色でそこここのあぜや休耕地に咲いてる。

この花はメキシコが原産だとか訊いたことがあるけど、古風な日本の山里の風景にその細やかで儚い姿形が綺麗に溶け込んで、秋の気配のするヒンヤリとした風にそよそよとたなびいて揺れていた。

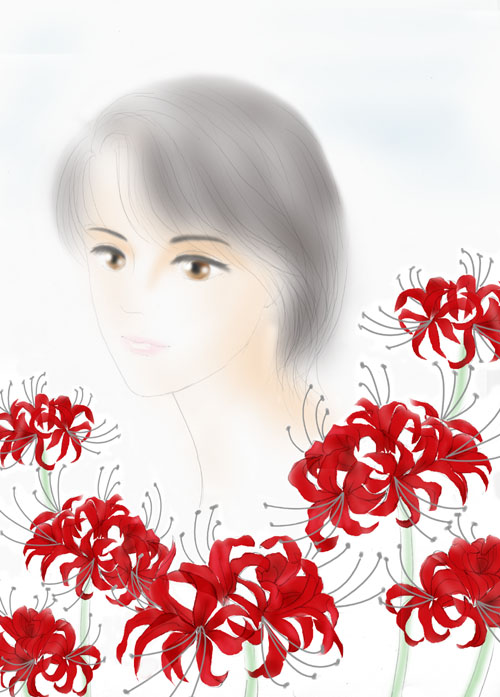

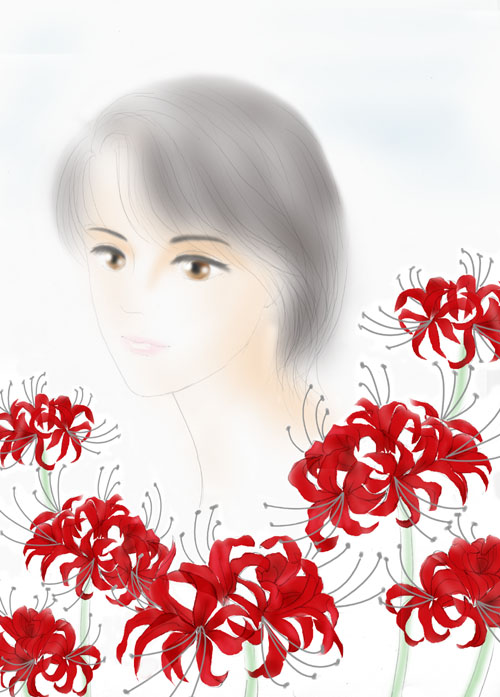

つんつんと未知さんが俺の腕を引くので、コスモスの群生から目を離して窪んだ土手の方を見ると、目の覚めるような真っ赤な花が点在しながら咲いていた。

「あれ?彼岸花だ。やっぱここ涼しいのかな、ちょっとまだ早いよね?」

俺が驚いたように言うと、未知さんが不思議そうに首を傾げた後、地面にかがんで尖った石を拾うと『曼珠沙華』と書いた。

「未知さんすごいな、そんな字普通書けないよ。

うん、そう、ほんとは曼珠沙華(まんじゅしゃげ)って名前らしいけど、俺んとこらへんではみんな彼岸花ってよんでたよ。

ちょうど彼岸の頃に咲くからかな?。それに毒があるから彼岸花なんかつんじゃなんねぇって、よくばっちゃんに怒られたな」

俺の話を聴いていた未知さんは、小さく頷いてから、また地面に文字を書いた。

『そう、この花には毒があるんだって。だからかな?花言葉はね、悲しき思い出って言うんだ』

「何それ?なんか、やな花言葉だよな、それって・・・・」

上体を戻してじっと何か言いたげに見つめる未知さんの薄い肩を俺はそっと抱き寄せた。

俺たちは悲しい思い出なんか絶対に作らないよなって、そんな気持ちが伝わるように廻した指先に力を込めて。

「綺麗だね、未知さん」

未知さんの肩を抱いたままあぜ道をそぞろ歩いていると、目の前に広沢池が拡がった。

さざ波がたゆたう湖面には雄大な遍照寺山が影を落としている。

その美しい様が気に入ったのか、未知さんが俺に伺いを立ててから、湖畔に腰を下ろして、肩から掛けていた鞄から絵具を出して並べ、A4サイズの小さなスケッチブックにスケッチを始めた。

急ぐ旅でもないのだし、俺は微笑みを浮かべながらさらさらと柔らかい鉛筆をで風景を写し取っている、未知さんの幸せそうな姿を眺めて過ごした。

ガイドブックによると、ここは秋は「月」、春は「桜」の名所だと言うことだけど、未知さんという美を溶け込ませた広沢池の風景は月や櫻の花が咲いていなくても、どんな名勝よりも美しい場所に俺には思えた。

そんな、広沢池の畔の窪地にもやっぱり,燃えるような紅色の曼珠沙華がもうそこまで来ている秋の訪れを告げていた。

後編に続く